リハビリテーション科

- ホーム

- 診療科・部門・医療チーム

- リハビリテーション科

回復期リハビリテーション病棟の紹介

このたび、回復期リハビリテーション病棟を始めることといたしました。

脳血管障害または大腿骨骨折などの病気で急性期を脱しても、まだ医学的、社会的、心理的なサポートが必要な患者様に対し、質の高いリハビリテーションを提供するとともに、地域との繋がりを重視した在宅支援に取り組んで参ります。

回復リハビリテーション病棟専任医師 高杉 能理子

回復期リハビリテーション病棟とは…

急性期治療を終えて症状が安定した患者様に対して、医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士がチームを組み、専門性を活かしながら寝たきり防止・日常生活動作能力の向上・家庭復帰を目標に一人ひとりに合わせて計画的な支援を行います。

退院後は、よりよい患者様らしい生活が送れるようにリハビリテーション室だけでなく、病室でも出来ることは自分で行い、見守りが必要な場合や行えない動作については、最適な援助を行い、病棟全体で支援していきます。

退院までの流れ

設備紹介

連携スタッフ

| 看護師 | 患者様が入院中に過ごす病棟での日常生活場面への関わりを行い、安心して住み流れた地域に退院できるようにサポートいたします。 患者様やご家族を含めたカンファレンスを行い、ご家族へのケアと介護指導を行って早期に社会復帰を目指してまいります。 |

|---|---|

| リハビリスタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士) | 患者様、ご家族と共に、ご家庭で安定した生活が継続できるように、私たちはチーム医療で「諦めないリハビリ」を提供いたします。 |

| 社会福祉士 | 退院に向けて、患者様、ご家族様に寄り添い、社会資源について検討しながら関係期間との連携・協働がスムーズにできるよう支援いたします。 |

業務とスタッフの紹介

スタッフ

所属長(専任医)を中心に、理学療法士13名、作業療法士6名、言語聴覚士3名、受付1名の計23名で日々患者様と共に個々の治療目標に向かって取り組んでいます。

施設基準

- 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)

- 運動器リハビリテーション(Ⅰ)

- 廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ)

- 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)

- 呼吸リハビリテーション(Ⅰ)

セラピスト

- 理学療法士 13名

- 作業療法士 6名

- 言語聴覚士 3名

リハビリ室紹介

新人スタッフ紹介

作業療法士S

私は患者様としっかり向き合い、患者様の身体だけでなく、精神的にもフォローしていくセラピストになりたいと考えております。

患者様の日常生活への復帰に携われるよう、日々知識と技術を磨き、精進していく所存です。

言語聴覚士M

私は多職種との連携を大切にし、患者様一人一人にあったリハビリをおこなえる言語聴覚士になりたいと考えております。1年目ということで知識や技術面で未熟なところはたくさんありますが、精一杯頑張りたいと思います。

業務内容

個々全ての患者様に全担当制を配し、早期よりリハビリテーションを実施しています。

また、リハビリテーションの目標を決める上では、各情報(患者様のご要望・主治医治療方針・看護方針・患者様の入院前における状況など)の共有を行い、医師・看護師・医療ソーシャルワーカーなどと疾患毎にカンファレンス、リハビリテーション総合回診を実施しています。

業務実績(2016年)

職員研修

当科では新人教育を充実させ、職員の院内研修、院外研修も積極的にサポートしています。

地域講演

地域の方々に対して疾病や運動についてお話しさせて頂く取り組みを行っています。

理学療法室

理学療法(Physical Therapyの頭文字をとってPTです)

運動器理学療法

股関節や膝関節の人工関節置換手術を受けられた患者様、肩関節や膝関節の関節鏡視下手術を受けられた患者様、交通事故や転倒などによる外傷の患者様、脊椎の疾患のため手術を受けられた患者様等に対して、できるだけ早期に運動を開始し、離床を進め、全身的な機能の回復を目指します。

脳血管理学療法

脳神経疾患の患者様に対して、呼吸・循環・意識状態や神経症状の変化に注意しながら、合併症や拘縮の予防に努め、起居動作の練習や車椅子移乗、立位・歩行練習などを実施します。

廃用性症候群リハビリテーション

廃用性症候群とは臥床期間が長くなるにつれて筋萎縮(筋力が弱くなる)、関節拘縮(関節が固くなる)、骨粗鬆症(骨がもろくなる)などの運動機能の障害や心臓や肺の機能の低下、消化器の機能の低下、褥瘡(床ずれ)の形成、認知症の進行などをおこすことです。

当院では内科、循環器科、皮膚科などの患者様を対象に発症からできる限り早い段階で介入します。全身状態が十分に安定していない場合のため、リスク管理をしっかりと行い、早期離床、機能回復、日常生活動作の練習をすることが主体となります。

心大血管リハビリテーションのリハビリテーション

「心臓リハビリテーション」とは、心臓病の患者さんが、低下した体力を回復し、精神的な自信を取り戻して、社会や職場に復帰して、さらに心臓病の再発を予防しながら快適で質の良い生活を維持することをめざすプログラムになります。

作業療法室

作業療法(Occupational Therapyの頭文字をとってOTです)

以下の評価と練習をできるだけ発症後早期に開始します。

- 身体評価・回復練習、利き手交換練習

- 日常生活動作練習及び指導

- 福祉用具の利用の工夫、助言

運動器作業療法

主に上肢の整形疾患、日常生活動作・家事動作支援が必要な患者様に対して、身体機能の回復・日常生活動作の向上を目指します。必要に応じて、快適な日常生活が送れるように自助具の作製・選定をします。

脳血管作業療法

脳神経疾患の患者様に対して、他職種と連携することで、リスク管理を徹底し、早期離床に向けて介入しています。

退院後、主体的な生活・最大限の能力が発揮できるように目指します。

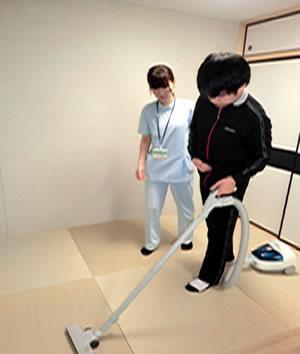

日常生活動作訓練とは…

| はじめに | 院内生活自立 | 食事動作、更衣動作、整容動作、トイレ動作、入浴動作 |

|---|---|---|

| 外出/外泊 | 日常生活関連動作訓練を実施 | 買い物、調理、食器洗い、掃除、選択、浴槽の湯を沸かすなど日常生活動作に関連する動作 |

| 退院 | 退院後の生活指導や福祉用具の紹介 | |

個別療法室1・2

言語聴覚療法(Speech Therapyの頭文字をとってSTです)

摂食・嚥下訓練

加齢や脳卒中などによって食べ物や水分が上手く飲み込めなくなります。それによって低栄養や嚥下性肺炎(誤嚥性肺炎)の原因になります。検査や食事の観察などを行い、個人に合わせた「口や舌、のどなど食事をするに必要な器官の運動」のプログラムを作成し、トレーニング(訓練)を行います。また、食べやすい姿勢や食事内容の提案(メニューや水分にとろみを付ける調整)などもさせて頂きます。

嚥下機能評価

当院では耳鼻咽喉科医師と連携を図り、言語聴覚士も嚥下機能評価に同行しています。それにより普段確認することが難しい口腔内の動きを観察することができ、訓練に活かすことができます。

栄養サポートチーム(NST)への参加

嚥下障害の方は栄養不良にも陥りやすい特徴があります。栄養サポートチームで「飲み込み」と「栄養」をサポートしていくことで栄養不良を防ぎ、言語聴覚士も参加することで食べる可能性も模索していきます。

嚥下チーム(FST)への参加

2017年4月17日に院内の嚥下障害で困っている方をサポートするチームが立ち上がりました。言語聴覚士が参加することで訓練内容の提案や定期的な評価、嚥下食や訓練道具についてなどの検討も積極的に行っていきます。

構音訓練・音声治療

ことばの障害にはさまざまな種類があります。

脳卒中や頭部外傷などで、うまく話せなくなったり、声が出しにくくなった患者様とともにコミュニケーション方法を模索することも言語聴覚士の重要な役割のひとつです。

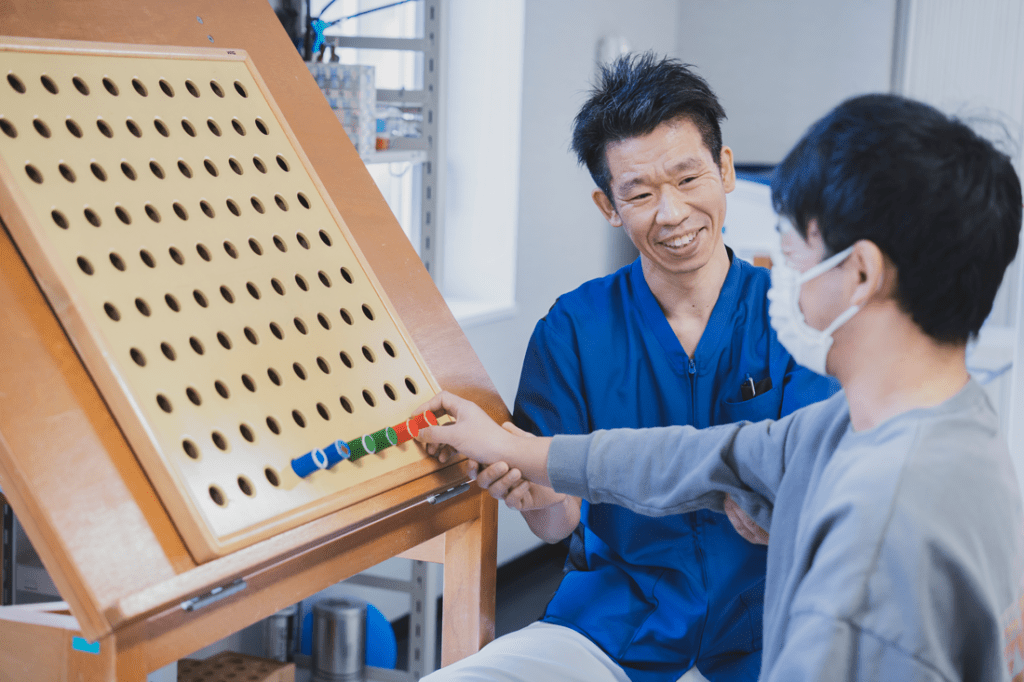

高次脳機能訓練

脳卒中や事故により脳を損傷すると、記憶力が悪くなったり、集中力や考える力が鈍ったり、感情の起伏が激しくなったりするといった障害を生じることがあります。これらの障害を「高次脳機能障害」と言います。高次脳機能障害は外見上障害が目立ちにくいことや、本人が自覚していないことが多く、とても分かりがたい障害です。詳細な評価を行い、リハビリテーションと日常生活支援に向けた援助を行っています。

末梢性顔面神経麻痺に対するリハビリテーション

顔面神経麻痺はさまざまな原因で生じ、Bell麻痺やRamsay Hunt症候群といわれるヘルペスや水痘などのウイルスが生じるものから、脳腫瘍の手術後に生じるものや外傷の後に生じるものなどがあります。

リハビリテーションを行うにあたってとても大切なことは、末梢性顔面神経麻痺のリハビリは筋力を強化する目的で行うのではなく、顔面の不自然な動き(病的共同運動)やこわばり(顔面拘縮)といった後遺症を予防する目的で行うため、他の麻痺のリハビリテーションと異なります。

当院では耳鼻咽喉科医師と連携を図り、言語聴覚士が発症後のリハビリテーションを指導しています。末梢性顔面神経麻痺に対する基礎知識の説明からマッサージ指導、必要に応じてミラーバイオフィードバック療法まで指導を行います。焦らずじっくりと行って頂くよう指導することを心がけています。

失語症訓練

脳卒中や頭部外傷などの脳の損傷により「聴く」、「話す」、「読む」、「書く」、「計算」がスムーズに出来なくなる症状です。機能訓練だけではなく、実用的コミュニケーション手段の検討、家族指導なども行っています。